夏目漱石の小説「坊ちゃん」の主人公は、毎日、温泉に行くのに赤い西洋手拭をぶら下げていくことから赤手拭と呼ばれていましたが、この西洋手拭とはきっとタオルのことでしょう。タオルが日本に初めて輸入されたのは明治初期と言われていますが、それ以前には日本では一般に手拭が使われていました。西洋手拭でない、もともとの手拭とは、フェイスタオルと同じくらいの大きさの木綿の平織の布です。古くは平安時代頃より神事などで使われていましたが、江戸時代になって庶民に広まっていきました。

江戸の人たちは、銭湯に行くときに持っていったり、何かを包んだりとさまざまな用途に手拭を利用していましたが、防寒用として首に巻いたり、頭に被ったりするなど身に着けても使ってもいました。ですから、実用としてだけではなく、いろいろな柄を施してファッションとしても楽しんでいたというのも頷けます。現代でも、江戸の時代にデザインされた柄が残っており、少しも古くないばかりか洗練されたものがたくさんあります。

江戸の人たちは、銭湯に行くときに持っていったり、何かを包んだりとさまざまな用途に手拭を利用していましたが、防寒用として首に巻いたり、頭に被ったりするなど身に着けても使ってもいました。ですから、実用としてだけではなく、いろいろな柄を施してファッションとしても楽しんでいたというのも頷けます。現代でも、江戸の時代にデザインされた柄が残っており、少しも古くないばかりか洗練されたものがたくさんあります。

さて、手拭の特徴の1つは、布が切りっぱなしになっていて、端に縫い目がないこと、これはかつて客の好みの長さで切り売りしていた名残でもあるらしいのですが、縫い目や重なった部分がないことから布の乾きが早く、高温多湿の日本の気候に適していると言えるでしょう。

私の母はずっと以前から、手拭を半分に切って、キッチンで布巾として使っています。この手拭の布巾で洗った食器を拭いて、拭き終わったらすぐ濯いで布巾かけにかけておけば、次の食事のときにはもう乾いていますから、いつでも清潔に使えます。また、山歩きをする家族は、タオルよりもすぐ乾くし、かさばらないので手拭がいいと言って、もっぱら愛用しています。

手頃な値段で色柄も豊富なので、海外の方のお土産にも良さそうです。右上の写真の白地に青い点が連続して描かれているものは、豆絞りと呼ばれる伝統的な柄。点の滲み具合と大きさが微妙に変化していくのがなんとも味わいがあります。紺地に古伊万里の唐草柄が描かれたものは江戸の粋が感じられます。グレー地に白抜きの文字が並んでいるのは、いろは四十八文字を変体仮名文字の歌舞伎の書体で書いたものだそうです。

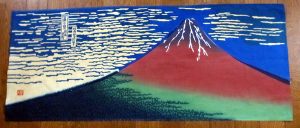

そして冨嶽三十六景。葛飾北斎の赤富士の絵は浮世絵で有名ですが、それを手拭に写し取ったもの。注染という染め方による繊細なグラデーションが美しい。

手拭を選んでいるとき、可愛らしい梨園染めの招布(まねぎ)を見つけました。福(お客)を呼ぶという招布、いろは堂の入り口にもかけたいですね。

(いずれも戸田屋商店さんの商品)